2008/4/10 木曜日

吉村 :東京店

絵本作家さん, イベント

No Comments

こんにちは。子どもの本売場の吉村です。

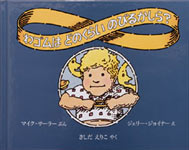

今日は、もう間近にせまっているマイク・セイラーさんのトーク&サイン会のお知らせをしたいと思います。

マイク・セイラーさんは、みなさんもうよくご存知の『ぼちぼちいこか』(偕成社)の原作者です。

1975年初版の原書、『What Can A Hippopotamus Be?』は、

現在では残念ながら手に入りません。

マイクさんは1936年、アメリカ、ロサンゼルス生まれの72歳。

現在は特にAuthor Visit活動に力を入れておられるということで、

今回の来日もその活動のひとつだとか。

直前にはおとなりの韓国で。そしてクレヨンハウスでのトーク&サイン会のあとは、

横田で1週間、Author Visitを行う予定だそうです。

今回はそのスケジュールの合間に、日本の書店で日本の読者にも会いたいということで、偕成社さんが新宿の紀伊國屋さんとクレヨンハウスを紹介してくださったというわけです。

さて、『ぼちぼちいこか』が日本でこれだけ愛され、ロングセラーであり続けている理由のひとつには、児童文学作家、今江祥智さんの名訳のお力が大きいのではないでしょうか。

そこで、今江さんに、マイクさんがクレヨンハウスに来てくださることをお知らせしたところ、

「せっかくだからマイクさんにおてがみでも書きましょう」

などと気軽に言ってくださいました。

13日のトーク&サイン会では、今江さんからマイクさんにあてたおてがみも、ご紹介できるかもしれません。

電話のむこうの今江さんは、マイクさんにはお会いできないけれど

「よろしゅうに。まぁぼちぼちセイラー」などと絶妙の今江節を披露してくれました!

さて、さて、13日のトークイベントでは、ホワイトボードをお使いになるとか。

イラストもお得意のマイクさんが日本の読者にどんなプレゼントを用意してくださっているのか……たのしみとドキドキの2時間になりそうです。

この機会にぜひお出かけください。

4月13日(日)13:00~15:00、クレヨンハウス子どもの本売場で待っています。

また、ご来店いただけない方もサイン本のご希望があればご連絡ください。

>イベントの案内はこちら

2008/4/9 水曜日

吉村 :東京店

絵本作家さん

No Comments

こんにちは。子どもの本売場の吉村です。

石井桃子さんが4月2日に亡くなりました。

いつかこの時が来ることを知りながら、訃報に際し石井さんだけはまだまだ現役であり続けてほしいと思っていた……と多くのみなさんが感じたことではないでしょうか。

店でもさっそく「ありがとう 石井桃子さん」のコーナーを作りましたが、

あらためて、そのお仕事の大きさ、深さを感じずにはおれませんでした。

石井桃子さんを悼んで、クレヨンハウス代表の落合恵子が、4月8日の東京新聞でその思いを綴りました。ごらんください。

石井桃子さんが亡くなった。その後に続けるべき言葉がまだ見つからないでいる。

創作、翻訳、編集、そして「かつら文庫」の活動等々、戦後の児童文学の深く上質なこの「牽引車」を、ほかの方々は何と呼んでおられるのだろう。

先生とお呼びすることに微塵の躊躇や不安はないのだが、

はじめてその作品に接した小学生の頃に戻り、わたしは桃子さんと「さん」づけで呼びたい思いがある。

小学校への入学祝いに母から贈られた何冊かの本の一冊が、『ノンちゃん雲に乗る』だった。

桃子さん、最初の創作である。

「ももこさん、ももこさん」。クラスに同名の友だちがいて、

余計にもうひとりの桃子さんを身近に感じた。

ノンちゃんを心の住人に迎え入れることができたわたしは

、母が会社から帰るのを待つ夕暮れ時、アパートの階段に座り、

ズック靴の足を夕焼けに染めながら、ノンちゃんと親密な会話を交わした。

この物語を桃子さんが書き始めたのは、戦時中のこと。

兵庫県の図書館の館長だった小寺啓章さんの『資料でみる石井桃子の世界』。

そこには次のようなエピソードが記されている。

「兵営にいて心痛していた友人を慰めるために」ノンちゃんを書いた、と。

受け取った友人は「読んでいる時だけ人間になっている」と、

「わら半紙」のような紙に書かれた原稿をまわし読みした、と。

三月、「かつら文庫50年の軌跡」展に出かけてこの小冊子を持ち帰ったクレヨンハウス子どもの本のフロアの責任者は四十代後半。

訃報に接し、作家別に分かれた書棚から改めて「石井桃子さん ありがとう」のコーナーを黙々と作りあげたのは二十代のスタッフである。

介護の必要になった母の枕辺で、『おやすみなさいのほん』を母に読んできかせたのは六十代のわたしであり、母は八十代だった。

いまわが店の「石井桃子さん ありがとう」のコーナーで、

ブルーナのうさこちゃんシリーズに額を寄せ合って懐かしそうに見入っているのは父親と中学生の息子さん。

父子共に、うさこちゃんシリーズを読書体験のスタートとしているという。

ピーターラビットにも三世代の愛読者はいる。

クマのプーさんシリーズは、わたしの年末年始休みのナイトキャップであり続けてくれる。

戦時中、日本で桃子さんがノンちゃんを書いていた頃、

アメリカの小さな入り江で、『ちいさいおうち』を生み出したのが、バージニア・リー・バートン。

それを1960年代に翻訳されたのが、桃子さん、という嬉しい偶然(必然でもある)にもまた心躍る。

夭折した女友だちとの交流を描いた『幻の朱い実』を今週はもう一度読み直そう。

『幼ものがたり』の終わりあたり、「明治の終り」と題された章は次のようなフレーズで締めくくられる。

「…昼間、家のなかでぶらぶらしているのは、私ひとりになった。おとなは、みな忙しい。(略)私は、まだ自分では、世の中へ出ていかなかった。世の中が私の前を通ったり、私の中へはいってきたりしていただけである。ちょうどそのときが、明治の終りであった」

あれからずうっと、「世の中」と、それぞれの子どもを見つめ、受け入れ、対峙もし、それは丁寧に活動をされてきた桃子さん。

雲に乗って、また新しい何かを見つけられましたか?

落合恵子

(東京新聞 4月8日夕刊より)